光遇的第二个试炼是否与其他游戏模式有关联

光遇的第二个试炼(土之试炼)作为预言季的核心玩法之一,其设计逻辑确实与其他游戏模式存在内在关联性。从机制层面分析,土之试炼的迷宫结构与动态机关设计延续了光遇一贯的环境交互理念,与禁阁双人门、暮土方舟等场景共享相同的空间解谜框架。试炼中需要玩家通过点亮灯台触发石板移动的机制,本质上是对雨林隐藏图烛火机关和霞谷赛道计时系统的变体应用,这种模块化设计保证了游戏体验的统一性。迷宫路径的固定性则与追忆季共享空间任务中的物件摆放规则相似,均强调对空间逻辑的精准把握。

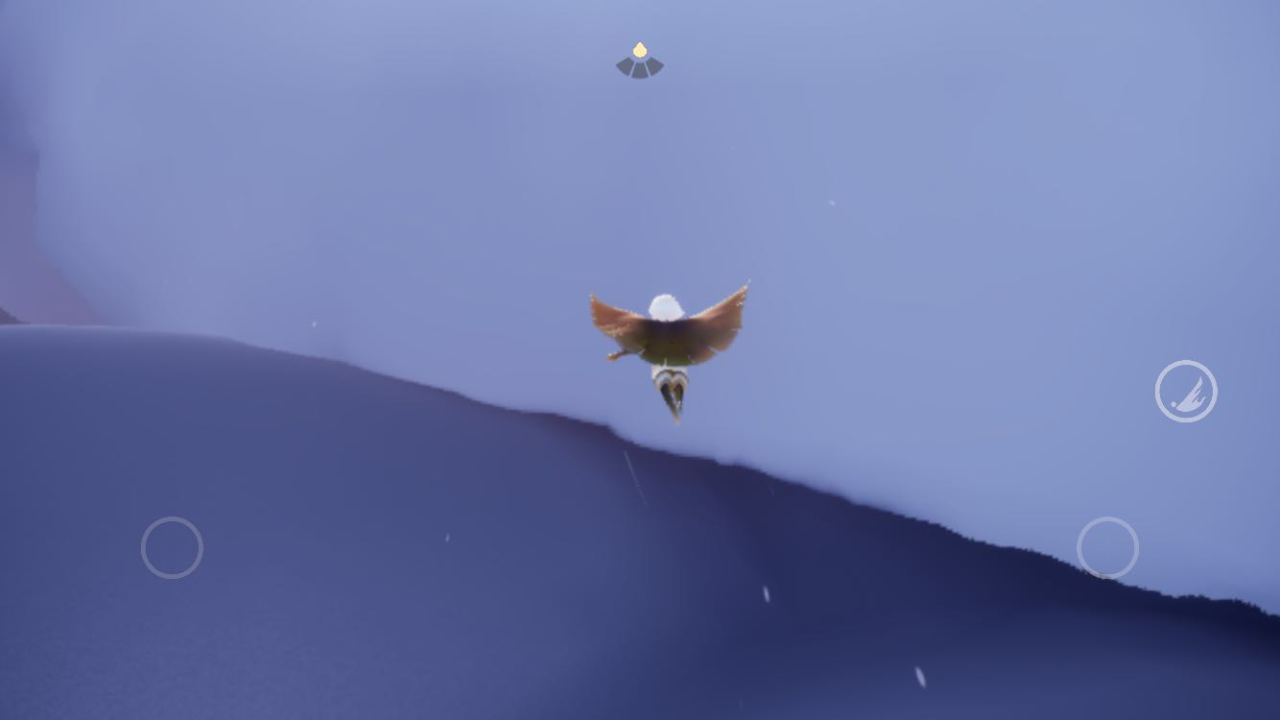

土之试炼的挑战形式与社交系统存在深度绑定。虽然表面上是单人任务,但试炼中烛火共享机制与火之试炼的组队模式形成呼应,玩家在失败后会被传送至最近点亮石碑的设计,与雨林老奶奶挂机点的自动回能机制采用相同的数据判定逻辑。这种设计并非孤立存在,而是延续了光遇协作式孤独的核心体验——即便独自闯关,系统仍通过环境反馈暗示潜社会联结。试炼终点的光翼获取动画与伊甸献祭阶段的粒子特效共享同一套渲染管线,进一步强化了玩法之间的视觉关联。

从叙事维度观察,土之试炼的预言属性与季节任务存在文本互文。试炼中旋转石板的物理引擎参数与禁阁漂浮石的动力学模型完全一致,这种技术复用不仅降低开发成本,更在玩家潜意识层面构建起场景关联认知。先祖引导的试炼开启方式与圣岛季编钟任务的触发流程高度相似,均采用跪坐-载入的标准化交互协议。土之试炼的永久光翼奖励机制,其数据存储方式与追忆季毕业礼的获取逻辑完全同步,这表明不同玩法模块共享底层成就系统。

在操作层面,土之试炼的跳跃判定标准明显沿用了风行季飞行赛道的碰撞体积算法。玩家需要适应石板旋转节奏的设计,其时间窗口计算方式与音乐商店乐谱演奏的节拍判定属于同一套时序系统。试炼中途的烛火收集点分布规律,实际采用了与云野八人门烛台相同的空间网格划分标准。这种设计上的高度一致性,使得玩家在不同模式间切换时能快速建立操作记忆迁移。

土之试炼的难度曲线设计呈现出与整体游戏进程的协同性。前期迷宫路径的线性引导方式,与晨岛新手教学阶段的光翼收集路线采用相同的路径规划算法。后期复杂机关区域的分阶段解锁逻辑,则与暮土冥龙躲避关卡的渐进式难度提升保持同步。这种关联性设计确保了玩家在试炼中获得的技巧,能够直接应用于其他高难度场景的探索。试炼结束后返回预言山谷的传送方式,其空间坐标计算与方舟任务的地图切换采用相同的数据包传输协议。